「子供がいるのにミニマリスト生活なんて無理じゃない?」「おもちゃや洋服が少ないと、子供に悪影響があるのでは?」そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。シンプルな暮らしを実践するミニマリストは、必要なものだけを持つことを大切にしています。しかし、子育て世帯では「必要なもの」が何かを見極めるのが難しく、ミニマリスト生活が“やばい”と言われることもあります。

実際のところ、ミニマリストの暮らしは子供にとって必ずしも悪い影響を与えるものではありません。むしろ、物を厳選することで整理整頓がしやすくなり、子供が自分で片付けをしやすい環境が整います。また、シンプルな環境が集中力を高めたり、創造力を育てたりするというメリットもあります。一方で、無理に物を減らしすぎると子供の成長に影響を及ぼす可能性があるため、慎重にバランスを取ることが大切です。

この記事では、ミニマリストの子育てが“やばい”と言われる理由を整理し、実際に子供がいる家庭で無理なくミニマルな暮らしを実践するためのメリットと注意点について詳しく解説します。シンプルな暮らしを取り入れたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

当サイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。

ミニマリストはやばい?世間の誤解と実際の違い

「やばい」と言われる理由

ミニマリストというライフスタイルに対して「やばい」といった否定的な意見が聞かれることがあります。特に、子供のいる家庭では「必要なものまで削りすぎているのでは?」と心配されることも少なくありません。ここでは、ミニマリストが“やばい”と言われる理由を整理し、実際の生活との違いを考えます。

物を減らしすぎると不便になる?

ミニマリストは不要なものを手放すことを重視しますが、だからといって何もかも減らすわけではありません。しかし、極端なミニマリズムを追求することで、必要な道具まで手放し、不便な生活になってしまうケースがあるのも事実です。

特に子供がいる家庭では、成長段階に応じて必要なものが変わるため、「今は不要でも、少し先には必要になるもの」を見極める力が求められます。例えば、学習机や本棚、おもちゃの収納スペースなど、成長に合わせて準備すべきものがあるため、無理に減らしすぎると生活の質を下げる原因になることもあります。

家族や子供の意見を無視していないか?

ミニマリスト生活は個人の価値観に大きく影響されます。しかし、家族と暮らしている場合は、家族全員が納得したうえで実践することが重要です。

子供が「このおもちゃは大切だから持っていたい」と思っているのに、親が「ミニマリストだから」と一方的に手放してしまうと、子供にとってストレスになります。また、家族全員の暮らしを快適にするためには、「持つもの」と「手放すもの」のバランスを考える必要があります。

ミニマリストがもたらす本当の価値

一方で、ミニマリストのライフスタイルには多くのメリットもあります。子供がいる家庭であっても、ミニマリズムの考え方を上手に取り入れることで、暮らしやすさを向上させることができます。

生活の質が向上する

物が多いと、それを管理する時間や手間が増えます。特に、子育て中の家庭では、散らかったおもちゃや増え続ける洋服の整理が大変になりがちです。しかし、必要なものだけを厳選することで、毎日の片付けが簡単になり、余計なストレスを減らすことができます。

また、子供にとっても「自分の持ち物を大切にする習慣」が身につきやすくなります。おもちゃや学用品の量が適切であれば、それぞれのものをきちんと管理し、自分で片付ける力を養うことができます。

片付けが楽になり、家族の時間が増える

家の中に物が少ないと、掃除や片付けにかかる時間が大幅に短縮されます。特に、子育て世帯では、忙しい日常の中で少しでも余裕のある時間を作ることが大切です。

ミニマリストの家庭では、物を最小限に抑えることで、家族が一緒に過ごす時間を確保しやすくなります。例えば、掃除や片付けに追われる時間を減らし、親子で遊んだり、外出したりする時間を増やすことができます。

また、シンプルな暮らしは、子供に「何が本当に大切か」を考えさせる良い機会にもなります。物を減らすことで、子供が自分にとって本当に必要なものを選ぶ力を身につけることができるのです。

このように、ミニマリストの生活が「やばい」と言われる理由には、極端な減らしすぎや家族との価値観のズレが関係していることが分かります。しかし、適切なバランスを取ることで、シンプルな暮らしのメリットを最大限に活かすことができます。次のセクションでは、子供のいる家庭で無理なくミニマリズムを取り入れるメリットについて詳しく解説していきます。

子供のいる家庭でミニマリスト生活を実践するメリット

片付けがしやすくなる

家の中に物が多いと、それだけ片付けの手間が増えます。特に子供がいる家庭では、おもちゃや洋服、学用品などがあふれ、片付けが大変になりがちです。しかし、ミニマリストの考え方を取り入れて「必要なものだけ」に絞ることで、整理整頓の負担を大幅に減らすことができます。

必要なものだけに絞ることで整理整頓が楽に

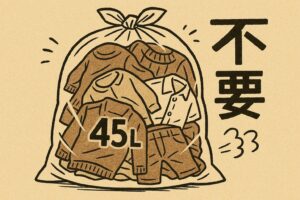

子供のいる家庭では、成長に合わせて必要な物が増えていきます。しかし、その一方で「もう使っていないのに捨てられない物」も溜まりがちです。例えば、サイズアウトした服や、興味を失ったおもちゃなどがそのまま置かれていると、収納スペースを圧迫し、家の中がごちゃごちゃしてしまいます。

ミニマリストの家庭では、「本当に必要なものだけを持つ」というルールのもと、定期的に持ち物を見直します。この習慣を続けることで、片付けの手間が減り、収納スペースを効率的に使えるようになります。さらに、掃除がしやすくなり、生活全体がスッキリと整うというメリットもあります。

子供が自分で片付けを学ぶ機会が増える

物が少ない環境では、子供も自然と「自分の持ち物を管理する」ことを学びやすくなります。おもちゃや学用品の数が適切であれば、子供自身がどこに何を片付けるべきかを理解しやすくなり、習慣として身につけやすくなります。

また、親が「物を減らすこと=生活を快適にすること」と考え、子供と一緒に片付ける習慣を作ることで、子供自身も物を大切にする意識が芽生えます。「これは本当に必要?」と問いかけながら片付けをすることで、物の価値を考えられるようになり、無駄な買い物を減らす意識も育ちます。

おもちゃや服の管理がシンプルになる

子供がいると、どうしてもおもちゃや洋服が増えてしまいます。特にプレゼントやおさがりなどで、気づかないうちに物が溜まっていくことも少なくありません。ミニマリストの考え方を取り入れることで、「本当に使うもの」だけを選び、管理の手間を減らすことができます。

\おもちゃを増やしたくない方におすすめ!おもちゃのサブスクはこちらの記事/

本当に遊ぶおもちゃだけを厳選

子供がいる家庭では、おもちゃがどんどん増えてしまうことがよくあります。しかし、多すぎるおもちゃは逆に遊びの選択肢を増やしすぎてしまい、かえって飽きやすくなる原因にもなります。

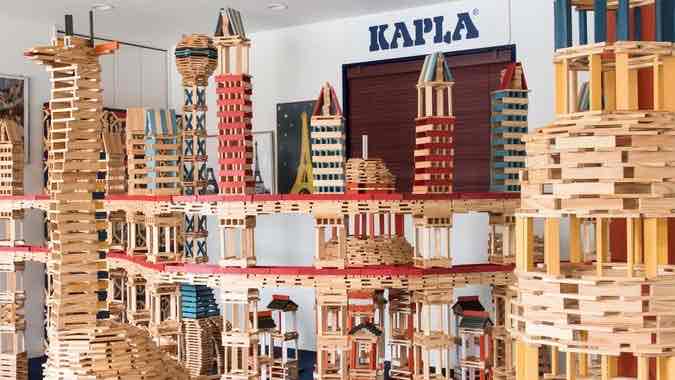

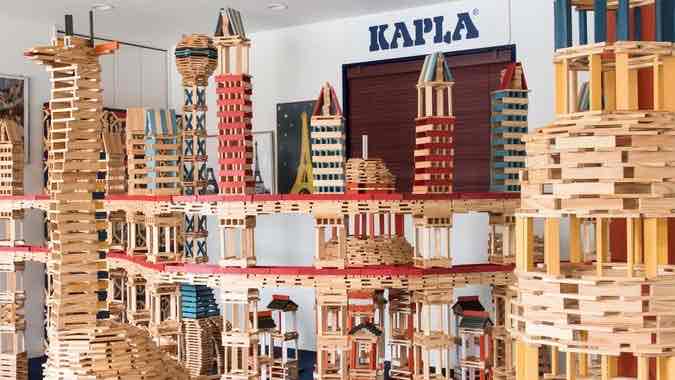

ミニマリストの家庭では、おもちゃを「子供が本当に気に入っているもの」「長く遊べるもの」に絞り込むことで、シンプルな環境を整えます。たとえば、レゴや積み木など、自由な発想で遊べるものは、少ない数でも長期間楽しめるため、厳選する際のポイントになります。

また、「使わなくなったおもちゃは定期的に手放す」というルールを作ることで、収納スペースを無駄なく活用できるようになります。子供自身に「どのおもちゃを残したいか」を考えさせることで、自分で取捨選択する力も育ちます。

KAPLAはフランスの積み木ですが、赤ちゃんの頃は著者が積み上げたものを壊すことを楽しみ、だんだん自分で積むようになり、道路に見立ててくみ上げてトミカと一緒に遊んだり、自分だけの基地エリアを作りその中におもちゃを広げて遊んだり、と成長に合わせて自分で勝手に遊びを開発しています。

ジスターのような立体物を作りやすいおもちゃもおすすめです。一つ一つがしっかり接続されるため、途中で壊れることがなく、癇癪を起さず延々と遊んでいます。こちらもKAPLA同様、小学生以上になってもより難しい作品に挑戦するなど長く遊べそうです。

服の数を減らしてコーディネートの悩みを解消

子供の服も、気づかないうちに増えやすいアイテムのひとつです。しかし、実際に毎日着ている服は限られていることがほとんどです。

ミニマリストの家庭では、服の数を必要最小限にすることで、管理の手間を減らします。例えば、「トップス5枚、ボトムス3枚、アウター2枚」といった具合に、コーディネートしやすいアイテムを厳選することで、毎日の洋服選びがスムーズになります。

また、数を減らすことで「どこに何があるか」が分かりやすくなり、子供自身が自分の服を管理しやすくなります。洗濯物の量が減ることで、家事の負担も軽減されるというメリットもあります。

子供の創造力や集中力が高まる

シンプルな環境は子供の創造力や集中力を育むのに役立ちます。物が多すぎると、目に入る情報が増えすぎてしまい、注意が分散しやすくなります。逆に、必要なものだけが揃った環境では、子供がひとつのことに集中しやすくなります。

シンプルな環境が想像力を引き出す

おもちゃの数が少ないと子供は自分で遊び方を工夫するようになります。たとえば、ブロックや積み木など、自由に組み立てたり創造したりできるおもちゃがあれば子供の発想力を伸ばすことができます。

また、おもちゃだけに限らず、シンプルな部屋の環境も子供の創造力を高める要素となります。余計な装飾や派手なキャラクターグッズを減らすことで、子供自身が考え、工夫する機会を増やすことができます。

必要以上に刺激が多い環境を避けることで集中力UP

物が多すぎると、それだけ目に入る情報が増え、集中しにくくなります。特に学習環境では、机の上や周囲が散らかっていると、気が散ってしまい、勉強の効率が下がることもあります。

ミニマリストの考え方を取り入れて、学習スペースをスッキリと整えることで、子供が自然と集中しやすい環境を作ることができます。また、遊びの時間と勉強の時間を明確に分けることで、メリハリのある生活習慣を身につけることができます。

このように、ミニマリストの生活は、子供のいる家庭にとっても多くのメリットがあります。片付けが楽になるだけでなく、子供の自主性や創造力を育むことができる点も、大きな魅力です。ただし、極端に物を減らしすぎると不便さを感じることもあるため、無理のない範囲で実践することが大切です。

次のセクションでは、子供のいる家庭でミニマリスト生活を取り入れる際の注意点について詳しく解説します。

ミニマリスト育児の注意点

ミニマリストの暮らしには多くのメリットがありますが、子供のいる家庭で実践する場合には注意が必要です。大人と子供では「必要なもの」の基準が異なるため、親の価値観だけで極端なミニマルライフを押し付けると、子供にとって不便な環境になってしまうことがあります。ミニマリスト育児を成功させるためには、子供の成長や発達段階に配慮しながら、無理のない範囲で実践することが大切です。

子供の意見を尊重することが大切

ミニマリストの暮らしを取り入れる際、親の判断で物を減らしすぎるのは避けるべきです。特に子供が成長するにつれて、自分なりの好みや必要なものが明確になってくるため、一方的に「これは必要ない」と決めつけるのは避けたほうが良いでしょう。

親の価値観を押し付けすぎない

ミニマリストの親が「できるだけ物を減らしたい」と考えていても、子供にとっては「お気に入りのぬいぐるみ」や「大切なコレクション」が心の支えになっていることがあります。親の考えだけで物を捨ててしまうと、子供がストレスを感じたり、執着心を強めたりすることにもなりかねません。

物の整理をする際は、子供と話し合いながら進めることが大切です。「このおもちゃは本当にまだ遊ぶ?」と問いかけたり、「新しいおもちゃを迎えるために、使わなくなったものを手放すのはどう?」と提案したりすることで、子供自身が納得して決断できる環境を作りましょう。

子供自身が選択できる機会を作る

ミニマリスト育児では、子供自身に「どの物を残すか」を選ばせることが重要です。たとえば、おもちゃを整理するときには、「5つの中から3つだけ選ぼう」といったルールを設けると、子供も選択しやすくなります。

また、服や学用品なども、「この中からお気に入りを選ぼう」と促すことで、必要なものを自分で決める習慣がつきます。こうした経験を積むことで、子供は「本当に必要なものを選ぶ力」を育むことができます。

「必要最低限」が子供にとって適切か見極める

大人にとっての「必要最低限」と、子供にとっての「必要最低限」は必ずしも同じではありません。親が「これだけあれば十分」と思っても、子供の成長や発達段階によっては、もう少し物が必要なこともあります。

発達段階に応じた持ち物を考える

幼児期には、手指を使って遊ぶおもちゃや、創造力を育む道具が重要です。また、小学生になると学習用品や趣味の道具が増え、中学生・高校生になるとファッションや部活動の道具が必要になることもあります。

子供の年齢や興味関心に合わせて、適切な持ち物を見極めることが大切です。親の視点だけで「シンプルな暮らし」を押し付けるのではなく、子供の成長を支えるために必要なものをしっかり確保することが重要です。

学習や遊びに必要なものを削りすぎない

ミニマリストの生活を意識しすぎて、学習に必要なものや創造力を育む道具まで削ってしまうのは避けましょう。例えば、本や文房具を極端に減らしすぎると、子供が興味を持った分野を深く学ぶ機会を失ってしまうかもしれません。

また、遊びの道具も、単に数を減らすだけでなく「長く遊べるもの」「創造力を育むもの」を重視することが大切です。たとえば、レゴや積み木、アートセットなどは、少ない道具でもさまざまな遊び方ができるため、ミニマリスト育児にも適しています。

無理に極端なミニマリズムを目指さない

ミニマリストの暮らしは、あくまで「快適に暮らすための手段」であって、物を減らすことが目的ではありません。子供のいる家庭では、親だけの都合で極端なミニマルライフを目指すのではなく、家族全員が快適に過ごせるバランスを意識することが大切です。

家族の快適さを優先する

ミニマリストの考え方に共感する親がいても、家族全員が同じ価値観を持っているとは限りません。特に子供は、自分の持ち物に愛着を持ちやすく、急に物を減らされると不安を感じることがあります。

無理にミニマリズムを押し付けるのではなく、家族全員が快適に過ごせるバランスを意識しましょう。たとえば、リビングや共有スペースはスッキリさせつつ、子供の個室や遊びスペースはある程度自由にしておく、といった方法もあります。

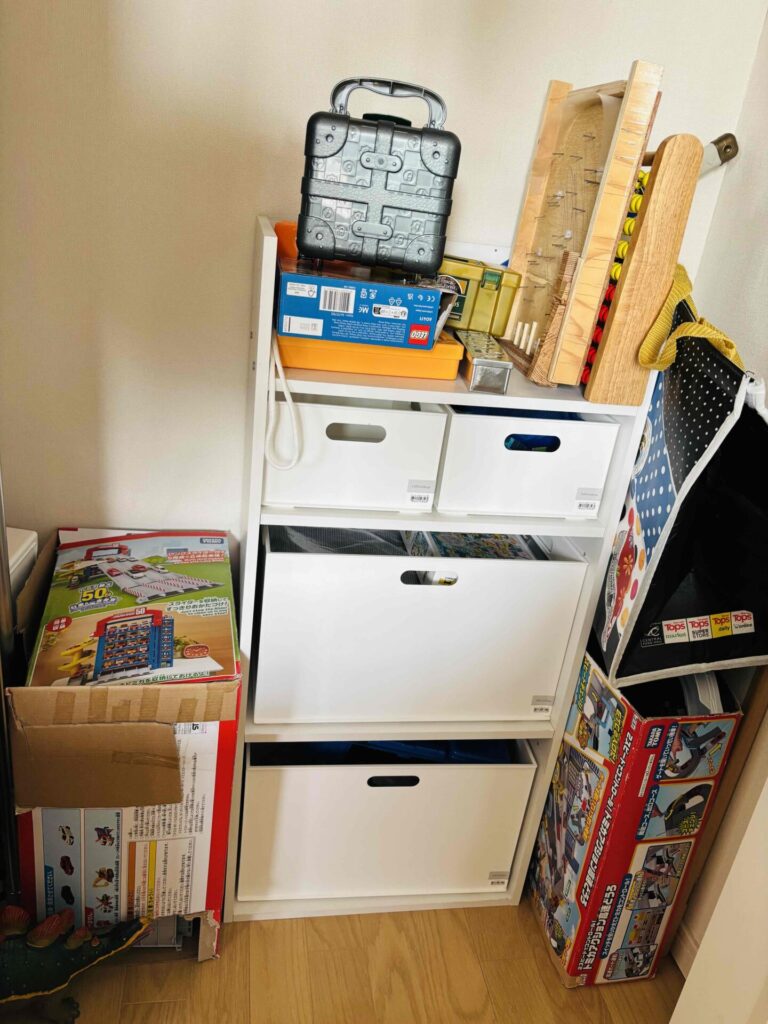

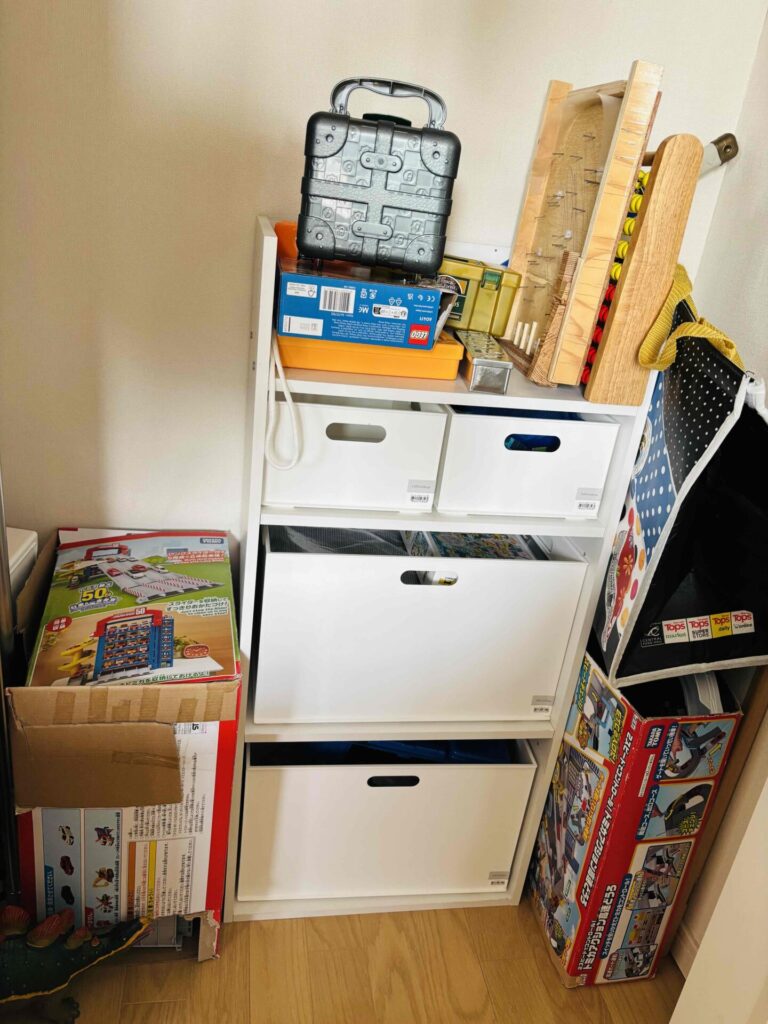

著者の場合、息子のおもちゃに関してはある程度自由にしています。クローゼットの中に片づけられればOK。クローゼットに納まりきらず、部屋に出てくるようであれば何を残すべきか一緒に考えるというスタンスです。

ライフスタイルに合わせて調整する

ミニマリストの暮らし方にはさまざまなスタイルがあります。一人暮らしと子育て世帯では、必要な物の量も違ってきますし、住環境や家族構成によっても最適なミニマルライフは変わってきます。

ミニマリストを目指す際には、「どこまで減らすか」を家族と話し合いながら決めることが大切です。また、ライフスタイルの変化に合わせて持ち物の量を調整していくことも重要です。

ミニマリスト育児を実践する際には、子供の意見を尊重しながら、成長や発達に必要なものをしっかり確保することが大切です。極端に物を減らしすぎると、不便さを感じたり、子供の発達を妨げたりする可能性もあるため、無理なく続けられる範囲で調整しましょう。

次のセクションでは、子供のいる家庭でミニマリスト生活を上手に取り入れるための具体的な方法を紹介します。

ミニマリスト子育てを成功させるコツ

物の見直しを定期的に行う

ミニマリストの子育てでは、物を必要最小限に保つことが大切ですが、子供の成長に合わせて持ち物を見直すことも同じくらい重要です。子供の興味やライフスタイルは変化していくため、一度決めたミニマルな生活を維持しようとすると、かえって不便に感じることもあります。

成長に応じて必要なものをアップデート

子供は成長とともに、使うものや必要なものが変わっていきます。たとえば、赤ちゃんの頃に使っていたおもちゃやベビー用品も、幼児期や小学生になると必要なくなります。定期的に持ち物を見直し、今のライフスタイルに合ったものだけを残すことで、スッキリとした空間を維持できます。

見直しのタイミングとしては、季節の変わり目や誕生日、入園・入学などの節目が効果的です。子供と一緒に「これはまだ使う?」「もう卒業していいかな?」と話しながら整理することで、物の大切さを学ぶ機会にもなります。

1イン1アウトのルールを意識する

物を減らしても、新しく増えていくものをコントロールしなければ、すぐに物が増えてしまいます。そのため、「新しいものを1つ迎えたら、古いものを1つ手放す」という「1イン1アウト」のルールを意識するのがポイントです。

例えば、新しい服を1枚買ったら、サイズアウトした服を1枚処分する。新しいおもちゃをプレゼントされたら、遊ばなくなったおもちゃを手放す。こうしたルールを取り入れることで、物の増加を防ぎ、常に最適な量をキープできます。

また、子供自身が「どのアイテムを手放すか」を決めることで、自分の持ち物に対する責任感を養うこともできます。

収納をシンプルにして使いやすくする

ミニマリストの子育てでは、「持ち物を減らすこと」だけでなく、「使いやすく収納すること」も大切です。物が少なくても、整理されていないと使いにくく、生活がスムーズに回らなくなります。

子供が自分で取り出せる収納を作る

子供が自分で出し入れできる収納を作ることで、片付けの習慣が身につきます。例えば、以下のような工夫をすると、子供自身が自然と整理整頓を意識するようになります。

- 収納場所を子供の手の届く高さにする

おもちゃや洋服を取り出しやすくすることで、自分で片付ける習慣がつきます。 - ラベルをつけて収納場所を分かりやすくする

文字が読めない年齢の子供には、イラストや写真付きのラベルを貼ると、どこに何をしまえばいいのかが一目で分かります。 - オープン収納を活用する

扉や引き出しのないオープン収納を使うと、中身が見えて出し入れしやすくなります。

使わないものはすぐに処分できる仕組みを作る

「とりあえず取っておく」ではなく、使わなくなったものをすぐに手放せる仕組みを作ることで、物の管理が楽になります。例えば、「不要なものを入れるボックス」を設置して、不要だと思ったらすぐにそこに入れるようにすると、整理整頓がスムーズになります。

また、フリマアプリやリサイクルショップを活用し、不要になったものを売ったり譲ったりするのもおすすめです。「誰かに使ってもらえる」と思うと、手放すハードルが下がるので、捨てることに抵抗がある人にも向いています。

子供と一緒に片付けの習慣を作る

ミニマリストの子育てを成功させるためには、親だけが頑張るのではなく、子供自身が「片付けること」を自然に習慣にできるようにすることが重要です。

片付けをゲーム感覚で楽しめるようにする

子供に「片付けなさい!」と強制すると、嫌がることも多いですが、ゲーム感覚で楽しく取り組めるように工夫すると、スムーズに習慣化できます。例えば、次のような方法を試してみると、片付けが楽しい時間になります。

- タイマーを使って「お片付けチャレンジ」

「3分以内におもちゃを全部片付けよう!」と声をかけ、タイマーをセットして片付けると、遊び感覚で取り組めます。 - 色別・種類別に仕分ける遊び

「赤いおもちゃを先に片付けよう」「積み木を全部箱に入れよう」など、カテゴリー別に片付けるルールを作ると、ゲーム感覚で楽しめます。 - 「お片付けソング」を流す

好きな音楽を流しながら片付けると、楽しく作業できます。

自分の持ち物に愛着を持たせる

ミニマリストの家庭では、物が少ない分、一つ一つの持ち物に対して愛着を持つことが大切です。子供が自分の持ち物を大切にできるように、次のような工夫をするとよいでしょう。

- 「お気に入り」を見つける

たくさんのものに囲まれていると、一つ一つの価値が薄れてしまいます。しかし、少ないものの中から「これは特に大事!」と思えるものがあると、そのものに愛着を持ち、大切に扱うようになります。 - 物のストーリーを話す

「このおもちゃは○○のときに買ったね」「このぬいぐるみはおばあちゃんがプレゼントしてくれたね」と、物にまつわるエピソードを話すことで、子供が物を大切にする意識が育ちます。 - 手放すときも感謝の気持ちを持つ

使わなくなったものを手放すとき、「ありがとう」と言ってから処分する習慣をつけると、物を大切にする心が育ちます。また、フリマや寄付を活用して「次の人に使ってもらう」という意識を持つと、自然と物の大切さを学べます。

ミニマリストの子育ては、単に「物を減らす」ことが目的ではなく、「子供が快適に生活できる環境を作る」ことが大切です。定期的に物を見直し、収納を工夫し、子供と一緒に片付けを習慣化することで、無理なくミニマリストの暮らしを実践できます。無理のない範囲で少しずつ取り入れて、親子でシンプルライフを楽しみましょう。

まとめ:ミニマリスト育児は柔軟に取り入れることが重要

子供の成長に合わせたバランスが大切

ミニマリストの暮らしを実践する際に最も大切なのは、「子供の成長に合わせた柔軟な対応」です。大人のミニマリストと異なり、子供は成長に応じて必要なものが変わっていきます。赤ちゃんの頃はおむつやベビー用品、小学生になれば勉強道具や運動用具、中学生になればさらに趣味や部活に関するものが増えていきます。「本当に必要なもの」を見極める基準は、子供の成長段階によって変わるため、一度決めたルールに縛られすぎず、定期的に見直すことが重要です。

また、子供の成長には遊びも欠かせません。「おもちゃが少なすぎると創造力が育たないのでは?」と心配になる方もいるかもしれませんが、むしろシンプルな環境の方が、子供自身が工夫しながら遊ぶ機会が増えます。ただし、興味のあるものを自由に試せる環境を整えることも大切です。「少なくても、質の良いものを選ぶ」「子供自身が選んだおもちゃや本を大切に使う」といったバランスを意識することで、ミニマルな暮らしと子供の成長を両立できます。

家族全員が快適に過ごせる環境を作ろう

ミニマリスト生活を取り入れる上で気をつけたいのが、「家族全員が快適に暮らせるかどうか」という視点です。ミニマリストを実践する親が「物を減らすこと」を優先しすぎると、家族にストレスを与えることもあります。特に子供は自分の好きなものを持ちたいという気持ちが強く、無理に持ち物を減らされることで不満を感じることもあるでしょう。

大切なのは、「家族と相談しながら、それぞれに合ったミニマルな暮らしを作ること」です。親だけの判断で物を捨てるのではなく、子供と一緒に「本当に必要なもの」を考える時間を持つと、子供自身が自分の持ち物に愛着を持ち、整理整頓の習慣も身につきます。

また、ミニマリスト育児を取り入れることで、「家の中がすっきり片付き、家族みんながリラックスできる空間が生まれる」というメリットもあります。余計なものが減ることで掃除がしやすくなり、探し物に時間を取られることも少なくなります。結果的に、親も子供もストレスなく快適に暮らせるようになるのです。

ミニマリストの子育ては、「少ない=正解」ではありません。大切なのは、子供の成長や家族のライフスタイルに合わせて、無理なく続けられるミニマルな暮らしを見つけることです。物を減らすことが目的ではなく、「シンプルにすることで得られる自由や心の余裕」を大切にしながら、家族みんなが笑顔で過ごせる暮らしを目指していきましょう。